Posttraumatische Belastungsstörung im alpinen Rettungsdienst

Seit gut zwei Wochen nun passiert es Bruno immer häufiger, dass er abends ins Grübeln verfällt und kaum zu Schlaf findet. Die Nächte sind unruhig, häufig erwacht er, bis er endlich frühmorgens, seinen Kaffee schlürfend, apathisch mit leeren Gedanken wieder am Frühstückstisch sitzt. Bruno ist als Pistenpatrouilleur und gleichzeitiger Rettungssanitäter in einem der großen Skigebiete des Berner Oberlandes tätig, mit Leidenschaft und viel Einsatzbereitschaft. Die gelegentlichen Flüchtigkeitsfehler, die vielleicht nur ihm selbst in den letzten Wochen aufgefallen sind, schiebt er auf den Schlafmangel, sicher eine kurz anhaltende Problematik.

Dass er keine Lust mehr hat, seinem Hobby, dem Curling, nachzugehen, und Teamkollegen ihn bereits darauf angesprochen haben, verärgert ihn, aber das kann doch mal vorkommen. Wenn da nicht die ständigen Erinnerungen an diesen Unfall wären: Der Moment als Rettungshelfer, als der Patient erstmalig nicht mehr auf seine Ansprachen reagierte. Der Geruch des Blutes, welches aus der Platzwunde am Kopf rann. Das Bewusstwerden, dass der Patient versterben würde mit den starren, reaktionslosen Pupillen.

Vor fünf Wochen dieser Freeride-Unfall. Er war auf Skiern nach Alarmierung durch andere Pistenfahrer als einer der Ersten am Einsatzort nicht weit abseits der Piste. Der Verunglückte, nur wenig älter als er selbst. Als er eintraf, wirkte dieser verwirrt, aber bei vollem Bewusstsein, eine Blutung am Hinterkopf erkennbar. Offensichtlich war er im Gelände beim Versuch, einen Sprung zu nehmen, gestürzt. Alles sah nach einem routinemäßigen Einsatz aus, er machte unmittelbar entsprechende Alarmierungen an die Zentrale. Die Koordination der Sicherheitsabsperrung durch andere Skifahrer konnte er organisieren, er selbst blieb als Ersthelfer beim Patienten, alles Routine.

Das Warten auf weitere Rettungskräfte für den Abtransport sollte beginnen. Was nun genau das Problematische an diesem Tag war? Er weiß es nicht und das zermartert ihm den Kopf: Der Patient wurde instabil und nach beginnender Schnappatmung und dann endgültigem Atemaussetzen begann er die Reanimationsmaßnahmen. Routinemäßig, wie er es in zahlreichen Reanimationsübungen und auch schon im Ernstfall mehrfach getan hatte. Dabei der Funkspruch: „Helikopter kann nicht fliegen … noch ca. 10 Minuten bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte … Verzögerung auf Grund eines anderen Unfalls.“ Auch das nicht unüblich.

Unfälle passieren nicht selten genau bei dem Sauwetter, bei welchem eben nicht geflogen werden kann. Die Minuten unter Reanimation erscheinen ihm endlos und es sind genau die Bilder, die ihm heute immer wieder in den Kopf schießen, sei es tagsüber oder in den langen Stunden, in denen er wach im Bett verweilt. Während des Reanimierens der Geruch und Anblick des Blutes im frischen Schnee. Er hat sich immer wieder gefragt, warum ihn genau dieser Einsatz so überwältigt hat. War es die Unvorhersehbarkeit der Situation? Tagesform? Die Hilflosigkeit, die er während der endlosen Wartezeit verspürt hat und die ihn zur immer kräftigeren Herzdruckmassage animierte? Das Alleinsein dort draußen im Gelände mit dem sichtlich sterbenden Patienten? Der Gedankentunnel, in dem er sich befand, ist auch heute noch genauso präsent wie damals.

1. Das Trauma

In der fachpsychiatrischen Einteilung wird nach einem erlebten Trauma in Reaktionen unterschieden, welche von einer gesunden Normalreaktion bis hin zur Krankheit reichen(1). Ein Trauma wird definiert als ein belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Dieses Ereignis erzeugt eine so starke Einwirkung auf die Psyche, dass es normale Verarbeitungsfähigkeiten eines Einzelnen oder einer Gruppe überwältigt(2). Diese belastenden Ereignisse werden bestimmt durch:

- ihr plötzliches und unvermitteltes Eintreten

- das Erleben von Hilflosigkeit

- den Grad der Betroffenheit/Intensität

- den Grad der Identifikation

Berufsgruppen mit einer Häufung potentiell lebensbedrohlicher Situationen für sie selbst oder auch in Rettungsszenarien (z. B. Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter) haben ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten psychisch belastender Folgereaktionen. Studien zeigten, dass Momentaufnahme- Untersuchungen von aktiv tätigen Feuerwehrmännern und -frauen, eine Prävalenz von bis zu 18 % derer aufwiesen, welche Krankheitssymptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigten. Eine weitere Studie konnte ebenfalls eine deutlich erhöhte Anzahl erlebter Traumata mit entsprechenden psychischen Belastungen bei 1Bergführern nachweisen(3, 4). Wichtigste bergspezifische Trauma-Szenarien sind dabei:

- Lawinenunfälle

- Fels-/Lawinenstürze

- Fels-/Eisschlag

- Gewitter mit Blitzschlagunfällen

- weniger häufig: Höhenödeme, Hypothermien, Helikopterunfälle, Ertrinken

Ob eine betroffene Person tatsächlich eine psychische Symptomatik nach einem Trauma entwickelt und ob diese einen Krankheitswert hat, wird durch mehrere Faktoren, welche schon vor dem Trauma bestehen oder im Rahmen der Traumatisierung entstehen, beeinflusst(5). Es existiert eine Vielzahl begünstigender Faktoren ausgehend vom individuellen Traumaereignis, die das Auftreten einer später krankhaften Reaktion mitbestimmen:

- soziale Integration

- psychiatrische Vorerkrankungen

- frühkindliche Missbrauchserfahrungen

- neurobiologisch: Glucocorticoid-Rezeptor

- Hypersensitivität chronisch erhöhte Stressbelastung

Auch zum Zeitpunkt des Traumas können bestimmte Risikofaktoren beschrieben werden:

- plötzlich-unerwartetes Traumaauftreten

- Gefühl des Autonomieverlusts während des Traumas

- starke emotionale Reaktionen

- katastrophisierende Bewertung und Gefühl unzureichender Bewältigungsmöglichkeiten

- langfristig erhöhter Konsum von Drogen (Alkohol etc.)

2. Symptome

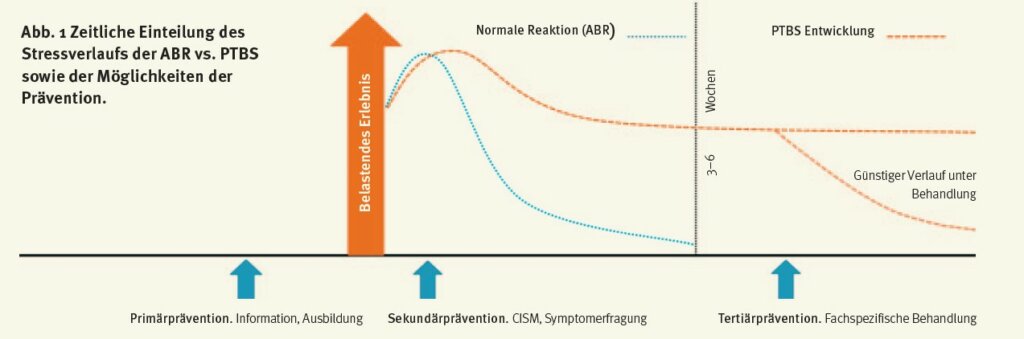

Wesentlich für die psychischen Folgereaktionen sind zeitliche und inhaltliche Merkmale der auftretenden belastenden Symptome. In dem etablierten Diagnose-Klassifikations-System ICD-10 ist die Symptomatik der akuten Belastungsreaktion (ABR) weitgehend auf drei Tage begrenzt(6). Die ABR wird nicht als psychiatrisches Krankheitsbild beschrieben, sondern bildet vielmehr einen extremen neurovegetativen Alarmzustand auf ein außergewöhnliches Ereignis ab, welches ohne weitere Krankheitsentwicklung innert Tagen bis Wochen abklingt.

Daher ist die ABR eine normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis. Die auftretenden Symptome werden bestimmt durch das Erleben von Lebensbedrohung, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Kontrollverlust oder körperlicher Verletzung während des Traumas mit unterschiedlicher Charakterisierung:

- sich aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Geschehen (Intrusionen in Form von bildhaften Erinnerungen oder anderen sensorischen Fragmenten)

- Albträume (mit Themen, die für das Trauma typisch oder mit diesem verknüpft sind).

- Flashbacks in Form von Reaktionen, bei denen die Person fühlt oder handelt, als ob das oder die Ereignisse sich gerade wieder ereignen)

- Erinnerungslücken (partielle Amnesien)

- intensive und anhaltende psychische Belastung bei Konfrontation mit inneren oder äußeren Hinweisreizen/Triggern, die das traumatische Ereignis symbolisieren oder an es erinnern

- Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Wutausbrüche, gesteigerte Aggressivität, Konzentrationsstörungen, erhöhte Herzfrequenz in Ruhe, Leistungsabfall)

- somatoforme Symptome unspezifischer Art (Erschöpfung, Schmerzen unterschiedlicher Lokalisation und Intensität, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Schwerfälligkeit, Brennen im Kopf)

- anhaltende Unfähigkeit, positive Gefühle (z. B. Glück, Zufriedenheit, Zuneigung) zu empfinden

- depressive Reaktionen, Probleme im Sozialkontakt, moralische Verletzung (moral injury), Schamerleben, Schulderleben, insbesondere auch Überlebensschuld

- Substanzmissbrauch (z. B. Alkohol und Schlafmedikamente)

- Rückzugs- und Vermeidungsverhalten (Vermeidung traumaassoziierter Stimuli) und veränderte affektive Reaktionen (inadäquates Lachen/Weinen, nicht kontrollierbare Angstzustände, intensive Stimmungsschwankungen, aggressives Verhalten) und/ oder emotionale Taubheit (Gefühlsabflachung, Teilnahmslosigkeit, „auffällige Unauffälligkeit“)

- psychotisches Erleben

- psychosoziale Funktionseinschränkungen

- verändertes Erleben der Selbst-, Realitäts- und Zeitwahrnehmung (Derealisation, Depersonalisation und weitere dissoziative Symptome)

- Einengung der psychomotorischen Reaktionsfähigkeit bis zum dissoziativen Stupor

Davon abgegrenzt wird die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Bedingung für die Diagnosestellung nach ICD-10-Kriterien ist ebenfalls ein mit den Symptomen in Verbindung stehendes traumatisches Erlebnis (s. oben)(6). Die Symptome müssen bis spätestens sechs Monate posttraumatisch erstmalig auftreten und persistierten länger als bei der ABR, wobei hier keine zeitlich scharfe Abgrenzung besteht. Im Gegensatz zur ABR handelt es sich hierbei um ein Krankheitsbild mit anhaltendem Leidensdruck und Beeinträchtigung der Lebensqualität über einen längeren Zeitraum. Zur Diagnosestellung müssen aus folgenden drei Kategorien Beeinträchtigungen beim Patienten nachweisbar sein.

Intrusionen. Der Patient erlebt die traumatischen Erlebnisse unwillkürlich in Gedanken und mit wesentlicher emotionaler Beteiligung wieder. Die sogenannten Flashbacks können ohne Auslöser hervorgerufen werden. Nicht selten können Patienten jedoch auch spezifische sensorische Wahrnehmungen benennen, welche die Erinnerungen triggern. In unserem Fallbeispiel könnte bspw. die rote Färbung frischen Blutes als ein solches Triggermoment verstanden werden. Auch das Aufkommen wiederkehrender Erinnerungen in Albträumen fällt in diesen Symptombereich.

Vermeidungsverhalten und „Numbing“ (affektive Verflachung, Apathie bis hin zu dissoziativem Verhalten). Der Patient meidet gezielt Situationen, welche dem erlebten Trauma ähnlich sein könnten. Im Fallbeispiel versucht Bruno Einsätze mit potenziell lebensbedrohlicher Ankündigung bereits in der Delegation durch die Einsatzzentrale zu umgehen. Im Fall einer pathologischen Verstärkung seiner Beschwerden wäre letztlich seine Berufsausübung gefährdet, falls er in eine selbstverstärkende Vermeidungsspirale geraten sollte. Affektive Verflachung und apathische Verhaltensweisen werden bei Bruno ebenfalls beschrieben. Die Einzelsymptome sind dabei überschneidend zum depressiven Syndrom, weshalb retrospektiv eine gründliche Symptomanamnese essentiell ist. Die Kontextualisierung mit dem erlebten Trauma bietet die entscheidende Differenzierungsgrundlage. Der Bereich der dissoziativen Begleitsymptome ist ein sehr weit gestreuter Komplex, der auch in der Fachliteratur heterogen charakterisiert wird. Übereinstimmend werden dissoziative Symptome beschrieben als solche, welche für den Patienten außerhalb des willkürlich steuerbaren Verhaltens liegen und bis hin zu einer „Ich-fremden“, wesensfernen Realität führen können.

Hyperarousal. Hierunter fallen gereizt-aggressive Verhaltensweisen bis hin zu unreflektiert-selbstschädigendem Verhalten (sozial oder körperlich) sowie eine Hypervigilanz mit einer persistierenden Unruhe und einer häufig damit einhergehenden (Ein-)Schlafstörung. Weitere Beschwerden und Begleitsymptome sind der heterogenen Aufführung der ABR-Symptome ähnlich. Hervorzuheben ist unter den möglichen Begleitsymptomen die Suizidalität (Wunsch, sich selbst zu töten).

Exkurs: Erklärungsmodelle der PTBS

Da die PTBS ein Krankheitsbild mit Beeinträchtigung psychologischer, biologisch-vegetativer und sozialer Funktionen darstellt, ist nicht weiter verwunderlich, dass auch in der Forschung Erklärungsmodelle mit verschiedenen Ansätzen parallel zueinander existieren und in den letzten Jahren eine zunehmende Integrierung und Vernetzung erfahren(7, 8).

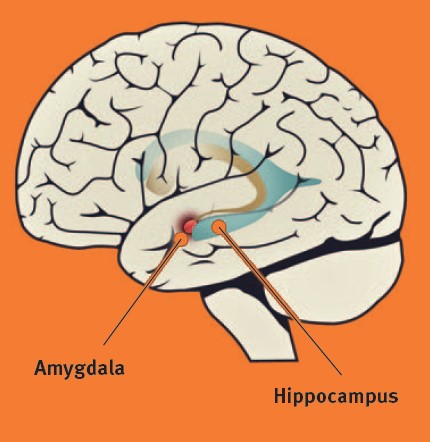

Auf neurobiologischer Ebene zeigten sich in den letzten Jahren eine Reihe von interessanten Messungen bei der Bildgebung des Hirns sowie auf hormoneller und gehirnstruktureller Achse. Grundlegend ist die zunehmende Amygdala- Aktivierbarkeit (Amygdala = Hirnstruktur, welche für Emotionen insbesondere Angst zuständig ist, siehe Abbildung 2), welche im vereinfachten Verständnis als „Angstzentrum“ des Gehirns beschrieben wird.

In diesem Hirnareal werden Reize sehr direkt verarbeitet, was zur Folge hat, dass ausgelöst durch bestimmte Sinneswahrnehmungen sehr rasch entsprechende Angst-/Schreckreaktionen ausgelöst werden können. Diese Reaktionen sind damit weitgehend reflektorisch.

Hingegen sind frontale (Vorderhirn) und hippocampale Gehirnstrukturen (wesentlich für höhere kognitive Denk- und Gedächtnisfunktionen, siehe Abbildung 2) gehirnstrukturell verkleinert und weniger funktionell aktiv, womit sich das vereinfachte Modell einer „hot amygdala“ und eines „cool hippocampus“ als neurobiologisches Äquivalent der PTBS-Symptomatik ergibt. Abbildung 2 veranschaulicht die „hot“ Amygdala sowie den „cool“ Hippocampus im anatomischen Modell.

Des Weiteren besteht auf hormoneller Achse eine Erhöhung der Noradrenalinausschüttung (als aktivierendes Hormon) und eine langfristige Verminderung der Cortisolausschüttung. Die Hormonregulierungen unterliegen einem empfindlichen Steuerungsgleichgewicht und neben den effektiven Hormonkonzentrationen kommt es langfristig auch zu Veränderungen der Rezeptor-Dichte („Wirkort der Hormone“), was gesamtheitlich als Ungleichgewicht der Hirn-Hormone (=Hypophysen-Achse) beschrieben wird.

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist das Vermeidungsverhalten, welches durch bestimmte Trigger-Reize für Intrusionen /Flashbacks ausgelöst wird. Das Grundprinzip ist dabei die Vermeidung von vorweggenommener, gedanklicher Erwartung einer unangenehmen Situation (wie erneute Rettungseinsätze in diesem Fallbeispiel). Die Meidung der potenziell unangenehmen Situationen mit dem Ausbleiben unangenehmer Reaktionen verstärkt wiederum das fortgesetzte vermeidende Grundverhaltensmuster selbst.

Soziale Faktoren bilden ein sehr weitläufiges Umfeld, in welches die individuelle Entstehung der Erkrankung eingebettet ist. Häufig sind diese jedoch nicht unerheblich bei der individuellen, biographischen Aufarbeitung der PTBS. In diesen Bereich fallen auch Rollenverständnisse im Berufs-/Privatumfeld oder allgemeine gesellschaftliche Normen, die den persönlichen Umgang mit der Erkrankung definieren. Entscheidend ist auch die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Hilfe.

3. Ausbildung und Resilienz

Ein wichtiger Faktor ist die Primärprävention vor einem möglichen Trauma im Sinne einer Ausbildung(9). Neben einer universellen Prävention z. B. durch bevölkerungsbreite Aufklärung mit Anregung zur gesellschaftlichen Diskussion und Akzeptanz der Problematik ist für Hochrisikoberufsgruppen eine selektive Prävention dringend notwendig. In vielen Rettungsbereichen des Alpenraums wird diese vermehrt in die Ausbildung integriert. Hingegen bestehen für Berufsgruppen mit nur sekundärer Involvierung ins Rettungswesen (welche nicht unmittelbar als Rettungskräfte ausgebildet sind), wie bspw. Bergführer, weniger strukturierte Konzepte. Die Prävention sollte folgende Inhalte haben:

- detaillierte Informationsvermittlung über Stressreaktionen und psychische Störungen im Sinne einer Psychoedukation (Wissen über die Erkrankung und Therapie)

- breite Streuung der Kanäle zu Informationsvermittlung und Anlaufstellen: personell, schriftlich, digital

- Konzept der berufsinternen „sozialen Ansprechpartner“ oder Peerkonzepte

„Eine fundierte Ausbildung vor einem Trauma kann das Risiko von psychischen Folgeschäden deutlich reduzieren.“

4. Sekundärprävention – Versorgung am Unfallort

Und dann das auflösende Szenario: Gleichzeitig treffen Rettungskräfte und nun doch wider Erwarten ein Helikopter ein. Der Notarzt entscheidet nach kurzer Untersuchung, die Reanimation abzubrechen. Noch ein garstiger Kommentar des Piloten, dass der Ort nicht ausreichend lawinensicher sei zum Landen. Abschließende Schlittenbergung des mittlerweile verstorbenen Skifahrers – Ende des „Films“, welcher sich nun seit Wochen immer wieder in seinem Kopf wiederholt, endlos langsam. So als würde jemand beim Abspielen einer uralten Filmrolle die Mechanik mit Widerständen lähmen. Gesprochen hat er mit seinen Kollegen über den Vorfall, dabei erfolgte eine konstruktive Analyse des Rettungsszenarios. Auch Schulterklopfer hat er bekommen, nicht wenige „Alles richtig gemacht“-Zusprüche. Nur um seinen persönliche Erfahrung, darum ging es irgendwie nicht.

Was hätte also besser laufen können in der Aufarbeitung des Unfalls für Bruno. Etabliert ist im professionellen Rettungswesen das sogenannte „Critical incident stress management (CISM)“ bzw. leiten sich viele sekundärpräventive Maßnahmen von den zahlreichen CISM-Protokollen ab. Grundlegende Interventionen sind dabei(9) : Demobilisation, Defusing, Debriefing.

Die Demobilisation beinhaltet ein Sammeln der Rettungskräfte nach einem Einsatz mit Personenregistrierung und kurzer Informationsvermittlung über die möglichen Frühsymptome einer PTBS und entsprechende Hilfsangebote.

Angeschlossen werden kann ein sogenanntes Defusing, in welchem die Einsatzkräfte selbst zu Wort kommen und schwierige Situationen während des Einsatzes schildern. Auf eine Vertiefung der emotionalen Komponenten wird hierbei nicht fokussiert. Beide Interventionen finden am Tag des Einsatzes statt und übersteigen in der Regel nicht den Zeitraum von 45 Minuten.

Das Debriefing findet in den Folgetagen nach dem Einsatz statt. Die Teilnehmenden werden unter Führung einer psychotherapeutisch ausgebildeten Person angeleitet, zunächst über Schilderung ihrer Kognitionen eine Vertiefung emotionaler Prozesse zu erreichen und diese in der Gruppe zu thematisieren. Die Bandbreite der eingesetzten Protokolle ist dabei sehr variierend. Ebenfalls sorgt die Gruppengröße und -zusammensetzung für eine sehr heterogene Studienlage zur Wirksamkeit der Anwendung als sekundärprophylaktische Maßnahme. In den neuesten Empfehlungsrichtlinien der DeGPT (Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie) wird darum die generelle Anwendung des Gruppen-Debriefings nicht mehr empfohlen.

Vielmehr sollte der Fokus auf der Früherkennung von Einzelpersonen mit hoher Gefährdung für die Entwicklung einer PTBS liegen. Eine einzelpersonenspezifische Vorhersage ist ohne eine personenspezifische Einschätzung nicht möglich, da die Resilienz und die Ressourcen der einzelnen Personen zu unterschiedlich sind. Unter Berücksichtigung der prädisponierenden Risiken empfehlen Traumaguidelines eine differenzierte und strukturierte Erfragung von Symptomen und Leidensdruck für einen Monat nach dem erlittenen Trauma. Dieses sogenannte „Monitoring“ kann per Telefon oder E-Mail erfolgen, so dass eine frühzeitige Therapieempfehlung – falls indiziert – gegeben wird. Dieser Teil der Traumaprävention geht dabei nahtlos in den der Tertiärprävention über.

5. Tertiärprävention – Behandlung

Nachdem sich Bruno initial nach dem Ereignis allein gelassen gefühlt hatte, erhielt er zwei Wochen nach dem Ereignis eine kurze Mail von dem Leiter seiner Einsatzgruppe. Dieser würde gerne seinen Kontakt einem Arbeitskollegen empfehlen, welcher vor kurzem eine traumaspezifische Weiterbildung wahrgenommen habe. Der Vorgesetzte erhalte von direkten Arbeitskollegen in den letzten Tagen mehrfach die Rückmeldung, dass Bruno seit dem Einsatz seltsam verändert sei. Bruno ging trotz anfänglicher Skepsis auf das Angebot ein. Daraufhin erhielt er eine Mail eines Arbeitskollegen aus einem anderen benachbarten Skigebiet, welcher ihm Telefonate und auch ein persönliches Treffen anbot.

Zudem schickte er umfangreiches Informationsmaterial zu Traumafolgestörungen. Bruno hatte jedoch auf Grund seiner Konzentrationsstörungen große Mühe die Information aufzunehmen. In wöchentlichen Telefonaten erfragte der Kollege PTBS-typische Symptome, welche Bruno leider mehrheitlich mit „Ja“ beantworten musste. Gemeinsam diskutierten sie auch in Ansätzen die Auswirkungen auf Brunos Alltagsleben. Eine Vertiefung des emotionalen Erlebens war in den Gesprächen nicht Thema und wurde von seinem Peer-Kollegen klar abgegrenzt. Er wolle ihm nur richtungsweisend zur Seite stehen mit seinen zusätzlich erworbenen traumaspezifischen Kenntnissen und könne keine Behandlung ersetzen. Die Empfehlung des Kollegen fiel nach einigen Telefonaten und mittlerweile sechs Wochen nach dem Unfallereignis deutlich befürwortend zur Annahme einer professionellen Unterstützung aus.

Nach weiterer Bedenkzeit und Abwägen während einer Woche entschied sich Bruno gut sieben Wochen nach dem Unfallereignis tatsächlich für eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Die vielen Vorabinformationen, mögliche Anlaufstellen und der erleichterte Zugangsweg über die Gespräche mit seinem Kollegen empfand er dabei als sehr hilfreich und unterstützend. Er entschied sich für ein ambulantes psychiatrisch-psychotherapeutisches Therapieangebot des berufsbezogenen Unterstützungs-Netzwerks, wo er unmittelbar einen Behandlungsplatz erhielt.

In den ersten zwei Sitzungen erfolgen die Diagnoseverifizierung und Schwereeinteilung der posttraumatischen Belastungsstörung mit Hilfe strukturierter Fragebögen. Es werden dabei sowohl Selbsteinschätzungsskalen wie auch Fremdbeurteilungsinterviews (z. B. der IK-PTBS: Interview zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung) angewendet. Die Behandlungsprognose ist für Bruno grundsätzlich als gut einzustufen: Das auslösende Ereignis entspricht einem akzidentiellen Typ-I Trauma. Das heißt einem einmaligen und nicht durch Personen verursachten Trauma. Zudem sind die frühzeitige Behandlungsvorstellung und das Fehlen anderer psychiatrischer Komorbiditäten als günstige Prognosekriterien zu sehen.

Entsprechend wird ein psychotherapeutischer Behandlungsplan erstellt. Angelehnt ist die Gesprächsführung an die Therapiephasen wie:

- Sicherheit: Stabilisierung und Affektregulation

- Traumaexposition

- Integration und Neuorientierung

Methodisch wird in der ersten Phase vom Behandler auf die personellen Ressourcen von Bruno fokussiert, wobei auch eine kurze Biographieaufstellung unerlässlich ist. Für die eigentliche Traumaexposition (der intensiven gedanklichen oder realen Auseinandersetzung mit dem Trauma) ist eine gründliche psychoedukative Vorbereitung unerlässlich. Das heißt Bruno lernt, sich auf die eigentliche Konfrontation mit seinen Emotionen und vegetativen Reaktionen während der geplanten Traumaexposition vorzubereiten. Konkret geht der Therapeut mit Bruno vorwegnehmend den Ablauf der folgenden Konfrontationen durch, ohne bereits die emotional besetzten Erinnerungen zu aktivieren.

Es werden schon im Vorhinein mögliche Vermeidungsstrategien thematisiert, die häufig zunächst als Reaktion auf die ersten Expositionen bei Patienten auftreten und damit den eigentlichen Effekt der Therapieübung vermindern. In diesem Prozess bildet sich eine therapeutische Beziehung, die Bruno die erforderliche Sicherheit für den Umgang mit den emotional fordernden Erlebnissen gibt. Er weiß, dass er mit Vertrauen in folgende Übungen gehen kann und diese jederzeit bei einem Überforderungsgefühl stoppen kann. Komplementär erhält er als „Hausaufgaben“ Übungen zu Entspannungs- und Achtsamkeitsverfahren(10). Die Traumaexposition kann „in vivo“ und „in senso“ erfolgen. Während bei klassischen Ängsten (z. B. Höhenangst oder Platzangst) Expositionen in realen Szenarien also „in vivo“ erfolgen, erfolgt bei Unfalltraumata eine gedankliche Exposition „in senso“.

Bruno wird dazu angehalten, die Trauma- Erinnerungen wiederholt zu berichten. Diese Methode wird den narrativen Therapieformen zugeordnet. Gesprächstechniken des Therapeuten sorgen dafür, dass Bruno in angemessener Weise auf einzelne besonders einschneidende Erinnerungsmomente sowie emotionale Aspekte fokussieren kann. Die aufkommenden Emotionen und vegetativen Reaktionen nimmt der Patient wahr und im Laufe der Sitzungen gelingt es ihm schrittweise besser, sich an diese zu gewöhnen. Das Entscheidende dabei ist, die Intensität der aufkommenden Gefühle gesprächstherapeutisch in dem Rahmen zu steuern, dass der Patient diese mit seinen zur Verfügung stehenden Ressourcen aushalten kann.

Ein Balanceakt zwischen Bruno und seinem Therapeuten. Denn hierfür ist eine stabile therapeutische Beziehung nötig. Die oben beschriebene Methode ist Teil der sogenannten „prolonged Exposure-Therapie“ bzw. der kognitiven Verhaltenstherapie für Traumata(1, 11, 12). Neben der klassischen Exposure-Therapie entscheidet sich Bruno in Absprache mit seinem Therapeuten zudem für die Trauma-spezifische „EMDR-Methode“ (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dabei werden Trauma-assoziierte Wahrnehmungen, Kognitionen und Gefühle mit gleichzeitig gesetzten sensorischen Stimulationen verknüpft. Etabliert hat sich dabei die Methode nach Shapiro, bei welcher die sensorischen Impulse über gesteuerte Augenbewegungen erzeugt werden.

Ganz zu Anfang der Behandlung stellte Bruno zudem die Frage nach medikamentöser Behandlung der Problematik. Diese stehen jedoch in der grundsätzlichen Trauma-Behandlung nicht im Vordergrund. Symptomatisch können vegetative Begleitsymptome wie bspw. schwere Schlafprobleme, Appetitmangel, vegetative Erregungszustände oder Stimmungsminderungen angegangen werden. Da diese jedoch als Folgereaktion der eigentlichen dem Ereignis assoziierten Erkrankung auftreten, sollten diese unter sorgfältiger Berücksichtigung von Leidensdruck und zeitlichem Verlauf zurückhaltend mit Medikamenten behandelt werden.

Für Bruno bedeutete initial die kombinierte Ein- und Durchschlafstörung eine große subjektive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Auch die therapeutische Arbeit war durch seine folglich verringerte Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne erschwert, weshalb Bruno ab der dritten Sitzung eine begleitende schlafanstoßende Medikation täglich zur Nacht einnahm. Die Medikation war jeweils zu Anfang kurz Thema der Therapiesitzungen. Ab der sechsten Sitzung begann Bruno, die Medikation nach wesentlicher Schlafstabilisierung wieder abzusetzen. Die Behandlungsdauer einer posttraumatischen Belastungsstörung kann individuell extrem variieren. Während die Symptome von Typ-I Traumata (ähnlich unserem Fallbeispiel und damit auch typischerweise im alpinen Bergsport und Rettungswesen an-zutreffen) mit recht guter Prognose in zwölf Sitzungen einer traumaspezifischen Behandlung eine deutliche Besserung erfahren, erfordern chronische Traumata (z. B. wiederholter Missbrauch) nicht selten eine jahrelange Behandlung.

Bergsport und Gesundheit, #5

Diese Serie organisieren und betreuen Dr. Nicole Slupetzky (Vizepräsidentin des ÖAV und Präsidentin des Clubs Arc Alpin) und Prof. Dr. Marc Moritz Berger (Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Essen, Deutschland; Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Der Experte für Prävention und Therapie der akuten Höhenkrankheiten und für alpine Notfallmedizin ist Mitinitiator des Symposiums für Alpin- und Höhenmedizin Salzburg, das gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein organisiert wird.

Zusammenfassung

Konfrontationen mit Traumata sind im alpinen Rettungswesen sowie im Bergsport allgemein auf Grund der unfallbedingten Risiken im Gelände häufig. Alpine Rettungsaktionen stellen oftmals wetter-/terrainbedingt besondere Anforderungen an die Helfenden. Die möglichen psychischen Folgen für Laien und professionelle Rettungshelfer werden selten ausreichend berücksichtigt. Hervorzuheben ist die Unterscheidung zwischen einer akuten Belastungsreaktion als „normale“ Stressreaktion auf ein akutes Traumaereignis von einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Letztere wird als psychische Erkrankung klassifiziert und sollte entsprechend behandelt werden. Kernsymptome der PTBS sind Intrusionen, Hyperarousal und Vermeidungsverhalten. Typischerweise halten diese über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen an und erzeugen einen Leidensdruck mit Einschränkung der Lebensqualität der betroffenen Person. Neurobiologisch sind gehirnstrukturelle und -funktionelle Veränderungen der Erkrankung insbesondere in der Amygdala als überaktiviertem Angst-/ Schreckzentrum nachweisbar. Als Interventionen können Maßnahmen vor, unmittelbar nach und Wochen nach dem Traumaerlebnis unterschieden werden. Besonders im primär- und sekundärpräventiven Bereich können standardisierte Angebote im professionellen Rettungswesen der Wahrscheinlichkeit einer PTBS-Entwicklung entgegenwirken und den Zugang zu professionellen psychotherapeutischen Behandlungsangeboten als Tertiärprävention erleichtern.

Wichtig ist dabei eine breite Informationszugänglichkeit für potentiell gefährdete Personengruppen und gruppeninterne Ansprechkonzepte („Peer-Konzept“). Im Falle einer manifesten PTBS liegt der Behandlungsfokus auf der psychotherapeutischen Gesprächstherapie. Medikamentöse Behandlungen sind in der PTBS-Behandlung untergeordnet und werden allenfalls begleitend symptomorientiert (bspw. zur Schlafförderung) eingesetzt. Besonders für die PTBS-spezifische Psychotherapie ist eine gute Prognose des Krankheitsverlaufs wissenschaftlich gut belegt.

Glossar

Prävalenz. Anzutreffende Häufigkeit von bestimmten Symptomen oder bestimmter Erkrankungen in einer Bevölkerungsgruppe.

Glucocorticoid-Rezeptor Hypersensitivität. Neigung bestimmter Personen, auf Steroide (Hormon) besonders sensibel zu reagieren. Dies kann biochemisch auf Hormon-Rezeptor-Ebene nachgewiesen werden.

Diagnose-Klassifikations-System ICD-10. In der Medizin international anerkannte Einordnung aller beschriebenen Erkrankungen.

Neurovegetativer Alarmzustand. Reaktion mit körperlichen Symptomen wie Schwitzen, rasche Atmung, Überempfindlichkeit auf psychischen Stress. Vegetativ bezeichnet dabei die nervliche Weiterleitung zu den körperlichen Reaktionen.

Intrusionen. Wiederkehrende bildhafte Erlebnisse assoziiert mit einem Traumaerlebnis.

Triggern. Typische auslösende Situationen oder Reize für eine psychische Reaktion.

Somatoforme Symptome. Psychische Konflikte und Probleme, die sich in körperlichen Beschwerden oder Missempfinden niederschlagen.

Psychotisches Erleben. Wahrnehmungen und Gedanken ohne ausreichenden Realitätsbezug. Bei der betroffenen Person besteht eine reale Überzeugung.

Derealisation. Verfremdete Wahrnehmung der Umwelt. Depersonalisation (dissoziative Symptome). Teilweise oder vollständige Abspaltung des eigenen Erlebens von realen äußeren Einflüssen.

Dissoziativen Stupor. Extremform der Dissoziation, bei welcher Betroffene in weitgehende Reaktionsstarre verfallen.

Affektive Verflachung/Apathie. Weitreichendes Unvermögen zum Ausdruck und Erleben von Gefühlen und Emotionen.

Hypervigilanz. Abnorm erhöhtes Niveau der Aufmerksamkeit und Reaktivität als Folge einer psychischen Belastung.

Peerkonzepte. Erkennbare Ansprechpersonen in einem Berufsumfeld, welche durch zusätzliche Weiterbildungen die Fähigkeit haben, zu weiterführenden fachlichen Angeboten zu vermitteln z. B. in Bezug auf psychische Belastungen und Erkrankungen.

Literatur

(1) Hamblen JL, Norman SB, Sonis JH, Phelps AJ, Bisson JI, Nunes VD, et al. A guide to guidelines for the treatment of posttraumatic stress disorder in adults: An update. Psychotherapy (Chic). 2019;56(3):359-73.

(2) Ingo Schäfer UG, Arne Hofmann, Christine Knaevelsrud, Astrid Lampe, Peter Liebermann, Annett Lotzin, Andreas Maercker, Rita Rosner, Wolfgang Wöller. S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Berlin Heidelberg: Springer; 2019.

(3) Sommer I, Ehlert U. Adjustment to trauma exposure: prevalence and predictors of posttraumatic stress disorder symptoms in mountain guides. J Psychosom Res. 2004; 57(4):329-35.

(4) Harkensee C, Hillebrandt D. An Occupational Health Survey of British Mountain Guides Operating Internationally. Wilderness Environ Med. 2019.

(5) Maercker A, Beauducel A, Schutzwohl M. Trauma severity and initial reactions as precipitating factors for posttraumatic stress symptoms and chronic dissociation in former political prisoners. J Trauma Stress. 2000;13(4):651-60.

(6) The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization; 1992.

(7) Rauch SL, Shin LM, Phelps EA. Neurocircuitry models of posttraumatic stress disorder and extinction: human neuroimaging research–past, present, and future. Biol Psychiatry. 2006; 60(4):376-82.

(8) Patel R, Spreng RN, Shin LM, Girard TA. Neurocircuitry models of posttraumatic stress disorder and beyond: a meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neurosci Biobehav Rev. 2012; 36(9):2130-42.

(9) Bengel J. Psychologie in NotfalImedizin und Rettungsdienst. Berlin: Springer; 2004.

(10) Bisson JI, Berliner L, Cloitre M, Forbes D, Jensen TK, Lewis C, et al. The International Society for Traumatic Stress Studies New Guidelines for the Prevention and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Methodology and Development Process. J Trauma Stress. 2019;32(4):475-83.

(11) Ehlers A. Understanding and Treating Unwanted Trauma Memories in Posttraumatic Stress Disorder. Z Psychol. 2010;218(2):141-5.

(12) Foa EB. Prolonged exposure therapy: past, present, and future. Depress Anxiety. 2011;28(12):1043-7.